Rückblende, Teil 6: Exorzismus

Vor dem Schlafengehen lege ich verschiedene Gegenstände in einer Reihe auf den Fußboden, um sie beim Erwachen zu finden; so wie früher an meinen Geburtstagen, wenn meine Eltern über Nacht die Geschenke ins Zimmer gestellt hatten.

Jetzt liegen da: Ein Blatt Papier, ein Brötchenteller, ein kaputter Kugelschreiber, der Fänger im Roggen. Den Kugelschreiber kann ich mit Hammer und Zange reparieren, worauf ich mich schon seit gestern abend freue. Das Papier ist eine Erinnerung an meine Arbeit, auf die ich mich freue, der Teller eine Erinnerung daran, zum Frühstück Brötchen zu kaufen, was ich, seit in in Berlin wohne, noch nie getan habe, usw.

Während ich mit der Brötchentüte an der Ampel stehe, sehe ich neben mir einen unter seinem Schulranzen begrabenen Erstklässler und schaue in den Himmel, damit er mich nicht weinen sieht. Er weiß nicht, daß er sterben wird, er weiß es nicht, er weiß es nicht, er weiß es nicht.

Bereits während der Jana-Krise habe ich begonnen, eine Reihe von Gedanken aufzuschreiben, die ich meinen Freunden in Form einer großen Rede mitteilen will, welche mein zunehmend absonderliches Verhalten erklären und deren zentrale Botschaft sein soll: daß es mir gut geht. Daß bei mir alles im grünen Bereich ist. Und daß man mir gegenüber im Gespräch zwei Dinge aussparen muß: übertriebene Empathie und medizinische Informationen, die von den Informationen, die ich bisher habe und mit denen ich umgehen kann, abweichen, egal in welche Richtung.

Kurz darauf reiße ich alle mit der Rubrik „Die große Rede“ überschriebenen Seiten aus dem Notizbuch heraus, weil etwas in meinem Innern mir sagt, daß es sich um schreckliche Banalitäten handelt.

Nach vierzig Stunden ohne Schlaf beginnt mein Körper, wacklig zu werden. Die Gedankenmaschine im Innern läuft unvermindert hochtourig; das Serotonin sitzt wie festgetackert in den Rezeptoren. Cornelius, mit dem ich immer wieder telefoniere und der mich ins Bett schicken will, während ich ihm erkläre, daß mir nichts fehlt, verlangt von mir für den nächsten Morgen eine Rückmeldung, ob mein Zustand stabil sei.

Mit der schwersten, bleiernsten Müdigkeit meines Lebens sacke ich ins Bett und erwache am Morgen des 5. März um 5:40. Ich habe exakt eine Stunde und vierzig Minuten geschlafen, und ich checke als erstes meine Körperfunktionen: Hier drinnen alles stabil? Oder eher nicht? Antwort Hirn: „Da tankt aber jemand Super.“

Mail an Cornelius: „Stabil Hilfsausdruck.“

Und es geht weiter als Rakete. Überraschung auf der Badezimmerwaage: Ich wiege fünfundsiebzig, fünf Kilo unter normal und genauso viel, wie ich wog, als ich abgemagert aus der Klinik kam. Seitdem habe ich Unmengen gegessen, Süßigkeiten ohne Ende, in der Mensa mittags zwei Gerichte, abends noch mal warm. Warum nehme ich nicht zu? Der Körper braucht Nahrung, überlege ich, um zu funktionieren, das Hirn braucht Schlaf. Wenn meine Beine zittern, liegt es nicht an drei Tagen ohne Schlaf, sondern daran, daß ich zuviel Energie verbrenne; ich muß also nur mehr zuführen. Im Supermarkt kaufe ich zwanzig Tafeln Schokolade und Unmengen anderes Zeug, und das Zittern hört auf.

Jetzt, wo ich den Gedanken an Krebs und Tod unter Kontrolle habe, bekomme ich auf einmal Angst, etwas anderes könne mir zustoßen. Vor meinem Haus steht ein Baugerüst, und bevor ich darunter hindurchgehen kann, muß ich immer lang und umständlich nach oben schauen, ob nicht gerade ein Ziegelstein auf mich herunterfällt. Straßenverkehr noch komplizierter: Ich warte an der Kreuzung, meine rechte Hand macht neurologische Experimente zur Funktionsprüfung, vorsichtig hebt sich ein Fuß und wird noch vorsichtiger auf den Asphalt gesetzt, als wäre die Straße zerbrechlich, und nach vielfacher, abermaliger Vergewisserung, daß weit und breit kein Auto kommt, kann ich endlich langsam gehen. Wie ich dabei für Passanten aussehe, ist mir egal.

Ich bin so begeistert von den Vorgängen in meinem Innern und dem vollkommenen Glück, in dem ich dahinschwimme, daß mich weiter nichts kümmert. Ich könnte jetzt auf dem Alexanderplatz die Hosen runterlassen. Weder als Provokation, noch um etwas zu beweisen, einfach so. Freuds Satz, die Abwesenheit von Scham sei das sicherste Zeichen von Schwachsinn, fällt mir ein; gleichzeitig ist es ungeheuer befreiend. Ich habe einen ganz neuen Zugang zum Sozialen, ich kann auf einmal Leute ansprechen. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich genau so nett und freundlich, wie ich mich im Innern schon immer gefühlt habe, und alles andere fliegt jetzt erstmal als Konvention über Bord.

Allein die Vorstellung, Freunde oder Bekannte von mir könnten in der Straßenbahn sitzen, die da gerade an mir vorbeifährt, und mich in meinem nach außen hin vermutlich jämmerlich verwirrt wirkenden Zustand erkennen und zu Unrecht Mitleid empfinden, beunruhigt mich. Ich überlege, eine Rundmail an alle zu verschicken, falls mich jemand gesehen haben sollte.

Der Plan, vor meinen Freunden eine große, literarisch bedeutsame und tief bewegende Rede zu halten, nimmt abermals Gestalt an. In der Nacht verschicke ich Einladungen zu einem Treffen für den nächsten Abend in Holms Wohnung (weil Holm die schönste Wohnung hat und ich das nicht in einer häßlichen Umgebung machen möchte). Ich bin sicher, daß er einverstanden ist. Bei den Vorbereitungen und dem Durchblättern des Moleskine finde ich unter der Rubrik „Vorstellungen“, unter der ich meine gegen den Tod hilfreichen Gedanken ablege, den Eintrag „Psychostunde mit Cornelius“, und weiß nicht, was das ist. Wann habe ich das eingetragen? Und warum?

Ich erinnere mich vage, am Vortag bei Cornelius angerufen und launig gesagt zu haben: „Ich brauche eine Stunde Psychotherapie.“ Ich erinnere mich ebenso vage, Cornelius mit seiner Mutter in einem Restaurant beim Essen erreicht zu haben. Er mußte mit dem Handy in den Windfang gehen, damit wir telefonieren konnten. Und ich erinnere mich, sehr lange mit ihm über wichtige und wichtigste Dinge gesprochen und dabei einen überaus lebensrettenden Gedanken entwickelt zu haben. Um dessentwillen allein ich zum Telefonhörer gegriffen hatte. Aber den Gedanken erinnere ich nicht. Und kein einziges Wort des Gesprächs.

Die Beunruhigung ist ungeheuer. Es ist 5:30 in der Nacht und nicht die ideale Zeit, jemanden aus dem Bett zu klingeln. Aber Cornelius braucht nur kurz, um aufzuwachen.

Im Gegensatz zu mir kann er sich an unser Telefonat gut erinnern. An einen speziell von mir vorgebrachten Gedanken erinnert er sich nicht. Während er unser Gespräch nacherzählt und von den von mir geäußerten Gefühlen meinen Freunden gegenüber spricht, bekomme ich einen winzigen Zipfel des schon im selben Moment erneut dahinschwindenen, rettenden Gedankens zu fassen. Ich will ihn aufschreiben – und kann es nicht. Ich sage die Worte vor mich hin, um sie nicht zu vergessen, ich brülle den Satz in den Telefonhörer und bitte Cornelius, ihn mir zu diktieren.

Er diktiert: „Du bist besorgt …“, und meine Gliedmaßen fliegen schreiend durch die Luft. Das ist nicht der Satz. Genau den Satz, diktier mir genau den Satz!

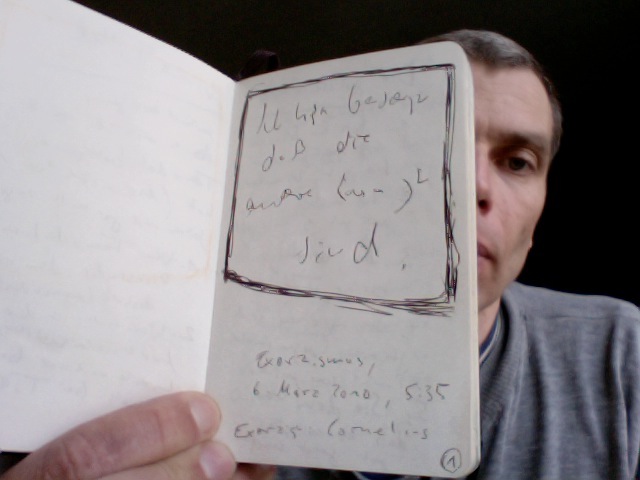

„Du bist besorgt …“ beginnt Cornelius fehlerhafterweise wieder, und unter Lautäußerungen, die mich selbst sofort an Dokumentarfilme über katholische Teufelsaustreibungen denken lassen, ramme ich schreiend, weinend und zuckend den Kugelschreiber auf das Notizbuch. Immer wieder fliegt die rechte Hand weg.

Schließlich steht da: „Ich bin besorgt, daß die anderen besorgt sind.“

Ich male noch einen schönen Rahmen um die wichtige Erkenntnis herum, schreibe Datum und Uhrzeit darunter – und mache die beunruhigende Entdeckung, daß ich mir die Worte nicht merken kann. Ich klappe das Notizbuch auf und lese, was da steht. Ich klappe es zu, starre auf den schwarzen Umschlag und weiß nicht, was dort stehen wird, wenn ich die Seite erneut aufklappe.

Es kommt mir vor wie ein fantastischer Zaubertrick. Ich werde das bei Holm vorführen: Seite auf. Da. Seite zu. Weg. Ein Fingerschnipsen von mir, und meine Festplatte ist beschrieben oder nicht. Finde ich jetzt wieder wahnsinnig komisch.

Weniger komisch und etwas verstörend scheint mir, daß der lebensrettende Satz, bei Licht betrachtet, keine besondere gedankliche Tiefe erkennen läßt. Blitzartig wird mir klar, daß er nur eigentlich der Schlüssel zu einer tiefer verborgenen Wahrheit ist, die mit diesem Satz als zugrundegelegtem Axiom logisch in mehreren Schritten erschlossen werden kann. In rasender Eile bekomme ich das letzte Glied der logischen Kette zu fassen und spüre, während es meinen Händen entgleitet und ich erneut danach greife, daß ich diese Gedankenkette schon öfter zu fassen versucht und zu fassen bekommen und unter unerklärlichen Umständen immer wieder verloren und vergessen hatte.

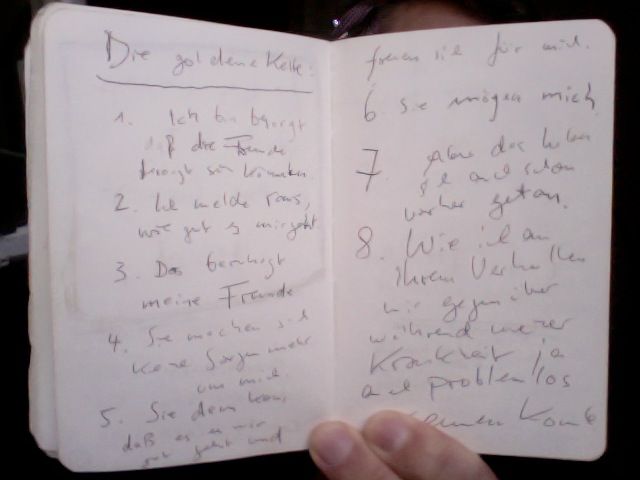

Jetzt gelingt es mir, sie festzuhalten:

1. Ich bin besorgt, daß die Freunde besorgt sein könnten.

2. Ich melde raus, wie gut es mir geht.

3. Das beruhigt meine Freunde.

4. Sie machen sich keine Sorgen mehr.

5. Sie denken, daß es mir gut geht und freuen sich für mich.

6. Sie mögen mich.

7. Aber das haben sie auch schon vorher getan.

8. Wie ich an ihrem Verhalten mir gegenüber während meiner Krankheit ja auch problemlos erkennen konnte.

Wieder habe ich ungeheure Schwierigkeiten, die Worte zu notieren, besonders aufreibend ist Punkt 6 und da besonders das Pronomen „mich“, das erneut nur unter Schreien und Zucken auf dem Papier erscheint.

Die Qualität und Stimmigkeit der endlich gefundenen Erkenntnis übt eine starke seelische Beruhigung auf mich aus; die allerdings rasch übergeht in die panische Angst, das rettende Notizbuch, dessen Inhalt ich mir nicht merken kann, könnte aus Versehen verlorengehen.

Ich male deshalb eine weitere 1 vor den Finderlohn. Weil mir 1150 Euro selbst ein wenig sonderbar anmuten, schreibe ich in Klammern noch „kein Witz“ dahinter; und noch während ich versuche, mich auf diese Weise gegen einen Verlust abzusichern, wird mir plötzlich klar und immer klarer, daß auch nicht die geringste Gefahr besteht, das Moleskine aus Versehen zu verlieren. Sondern daß ich selbst es bin, der die Aufzeichnungen vernichten wird, so wie ich tags zuvor schon die ersten Seiten der großen Rede aus dem Buch herausgerissen habe, die, und das fällt mir jetzt wieder ein, dieselben wichtigen Gedanken und Logikketten auch schon enthielten.

In diesem Moment glaube ich, endgültig verrückt zu werden. Ich weiß nicht, wie ich mich vor der Störinstanz in meinem Innern schützen soll. Erst der in den frühen Morgenstunden auftauchende Gedanke, das Buch zum Copyshop zu tragen, drei vollständige Kopien zu erstellen und Kathrin und Kirk und einem noch zu grabenden Loch in der Erde je ein Exemplar zur Aufbewahrung zu übergeben, beruhigt mich zuletzt. Dieser Idee gegenüber ist die Störinstanz machtlos und gibt sich geschlagen, und ich lege mich ins Bett. Es ist der 6. März, 7:42.